La conférence de presse

Une conférence de presse, tenue en petit comité, s’est déroulée deux jours après la masterclass et a permis de poser quelques questions supplémentaires à l’artiste.

L’exposition « Au-delà des genres » explique que vous avez cherché à vous réinventer durant votre carrière, et également apporter de la maturité dans le shôjo. Lorsque vous avez commencé, cherchiez-vous d’abord à divertir les jeunes filles, ou aviez-vous déjà cette envie d’apporter de la maturité au registre ?

La personne qui a permis au manga d’être connu du grand public est Osamu Tezuka, bien qu’il y eût d’autres auteurs avant lui. Je pense que c’est lui qui a donné au médium sa forme contemporaine. A l’époque, il y avait une séparation très nette entre deux types de mangas : ceux qui s’adressaient aux enfants, et ceux qui, réservés aux adultes, ressemblaient surtout à des caricatures érotiques.

Pour ma part, j’ai grandi en lisant les œuvres d’Osamu Tezuka et de ses pairs. J’ai lu Astro Boy, mais aussi des titres comme Phénix : L’oiseau de feu, qui explique ce qu’est la vie humaine. Je me suis nourrie naturellement de ces œuvres et j n’ai jamais eu l’impression de faire quelque chose de différent de ces mangas qui m’ont permis de m’épanouir.

En étant publié dans des magazines, j’avais des retours des éditeurs qui m’indiquaient si mes histoires devaient être simplifiées ou si elles étaient bien telles qu’elles étaient. Ce que je dessinais n’a jamais changé, ce sont plutôt les magazines qui ont évolué.

Vous avez travaillé pour plusieurs maisons d’édition et pour des magazines de prépublication très différents. Y a-t-il des sujets ou des thématiques qui étaient tabous ou trop risqués ? Y a-t-il eu une forme de censure ?

Quand j’envoyais mes crayonnés et mes ébauches, on me disait que ce n’était pas adapté à des écoliers de primaires. A l’époque j’avais pourtant l’impression de dessiner des histoires tout à fait correctes pour les enfants. Avec le recul, je me rends compte que ce n’était pas le cas. Dans l’un de mes récits, un enfant de 5 ans tue sa mère et effectivement mon éditeur avait raison. [Rires]

On m’a demandé de dessiner des histoires plus joyeuses et je me suis vite sentie à l’étroit chez Kôdansha. A ce moment-là, j’ai eu la chance inouïe de rencontrer M. Yamamoto qui m’a présentée aux éditions Shôgakukan. Depuis, je dessine absolument ce que je veux et j’en suis reconnaissante.

On vous considère comme une figure de proue du shōjo. Vous considérez-vous ainsi vous-même ? Qu’est-ce que le shôjo pour vous ?

J’ai commencé en tant qu’autrice de shōjo. Même si parfois les mangas que j’ai dessinés s’adressaient à un lectorat un peu plus âgé, je me présente comme une autrice de shōjo et je me définis comme une simple mangaka.

Une fois, un critique anglais m’a demandé pourquoi les revues de prépublications étaient divisées entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Et depuis, même aujourd’hui, je continue à réfléchir à une réponse.

Avec le temps, des critiques masculins ont commencé à me faire des retours très positifs sur mes mangas. Ils me félicitaient en me disant que mes mangas ce n’étaient pas du shōjo. En tant qu’autrice de shōjo, j’ai trouvé ça étonnant. En fait, ces critiques ne savent pas lire les shōjo. Ils sont habitués aux shōnens et aux œuvres destinées à des lecteurs plus âgés. Je pense qu’ils m’ont dit cela parce qu’ils avaient pu lire mes histoires. J’aurais voulu qu’ils les lisent en les considérant comme des shōjos et qu’elles leur plaisent ainsi. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé.

De temps en temps, je reçois des courriers de lecteurs masculins qui aimeraient lire plus de shōjos mais qui n’osent pas en acheter en librairie. Certains se créent un alibi en achetant un shōnen ou un manuel scolaire en plus. Lors de leur passage en caisse, ils précisent alors que le shōjo est destiné à leur petite sœur. Acheter du shōjo serait quelque chose d’un peu honteux et ils ont besoin de courage. Je ne sais toujours pas pourquoi. [Rires]

Enfant je lisais des shōnens et mes amis me demandaient pourquoi. Le temps est passé, les époques ont changé et les jeunes filles se sont misent à en lire. C’est cette culture de la séparation des genres que je ne comprends pas, mais qui est très ancrée au Japon. C’est un phénomène qui reste néanmoins intéressant à observer.

Lorsque vous débutez votre carrière à la fin des années 1960, le magazine Garo était déjà réputé pour publier des œuvres qui n’ont pas trouvé leur place dans d’autres magazines grand public. Pourquoi aucune de vos œuvres n’y a été publiée ? Étiez-vous intéressée par la revue ?

Lorsque j’étais au collège, l’histoire principale de cette revue était Kamui Den de Sanpei Shirato. J’en avais lu un épisode mais je l’avais trouvé trop violent. Après cela, je ne me suis plus intéressée à Garo pendant un long moment.

Dans plusieurs de vos mangas, vous abordez la barrière entre les genres et les sexualités. Quand vous proposiez des histoires avec ces concepts, y avait-il une bienveillance de la part de vos éditeurs et de vos lectrices ?

Oui, il y avait de la bienveillance. Par contre mon éditeur ne me l’a jamais dit directement ! J’ai appris par des sources détournées qu’il appréciait beaucoup mon travail. J’ai entendu dire que d’autres éditeurs lui faisaient des retours à mon sujet car j’étais toujours en queue de file dans les sondages de popularité. On lui demandait pourquoi il ne se débarrassaient pas de moi. J’ai su cela bien plus tard.

En 1959, les premiers magazines hebdomadaires shōnen sont apparus, avec notamment le Shōnen Sunday. En 1968, c’est au tour du Shōnen Jump. La revue fait des enquêtes auprès des jeunes lecteurs pour définir ce qui deviendra les valeurs classiques : « courage, amitié et victoire ». Le shōnen commence alors à s’uniformiser à partir des années 70-80, une uniformisation toujours présente aujourd’hui. À cette époque, avec d’autres autrices, vous avez voulu ouvrir le spectre du shōjo manga à tous les genres et à tous les thèmes. Aujourd’hui, avec vos cinquante ans de carrière, pensez-vous que l’industrie du shōjo est plus florissante et plus diversifiée que celle du shōnen ?

À l’époque, les éditeurs se demandaient comment faire pour que cette culture se développe. Ils souhaitaient créer un média adapté au lectorat. À partir de 1968, les baby-boomers arrivaient au lycée. Beaucoup de rédactions estimaient que c’était le moment idéal pour lancer des œuvres parlant d’amour et de sexe. Pendant un an, Kôdansha a proposé des histoires dans lesquelles la petite amie du héros pouvait tomber enceinte, ou qui présentaient de jeunes filles très aguicheuses. Ça a certes fait un peu jaser, mais ces récits n’ont pas trouvé leur public.

Le lectorat cherchait quelque chose de plus simple, avec des valeurs comme le courage ou l’amitié. C’est pour cela que le Jump publie encore aujourd’hui ces récits initiatiques. Les hommes qui ont la trentaine ou la quarantaine continuent de lire ces histoires, en étant un peu nostalgiques. À mon avis, c’est comme ça que le shōnen a évolué.

En ce qui concerne le shōjo , les histoires d’amour sont centrales sans pour autant aller jusqu’à l’étape de la parentalité. Ces histoires aux relations plus concrètes sont destinées à un lectorat plus âgé, dans d’autres magazines.

Le shōjo compte beaucoup d’univers très différents. Mon œuvre est assez représentative. Il y a des histoires d’amour, des récits d’aventure… L’œuvre qui a fédéré toutes les jeunes filles du Japon est La Rose de Versailles. Toutes les jeunes filles du Japon étaient amoureuses d’Oscar, si bien que lorsque la troupe féminine de théâtre Takarazuka a dû se répartir les rôles lors de l’adaptation sur scène, toutes les comédiennes souhaitaient incarner Oscar, qui représentait la liberté. Je pense que s’il y a une chose de commune à tous les shōjos, c’est cette volonté de liberté.

Lors de votre masterclass, vous avez évoqué Shinsengumi d’Osamu Tezuka comme élément déclencheur de votre vocation. Y-a-t-il des illustrateurs ou des peintres qui ont également eu une influence esthétique sur votre dessin ?

Il y en a tellement. Je ne sais pas par où commencer. Lorsque j’étudiais la mode j’ai découvert l’art pictural occidental. A partir du XIXe siècle la peinture change drastiquement avec l’arrivée des impressionnistes en France. J’étais vraiment étonnée. Je me suis rendu au musée Picasso à Barcelone qui expose toute son œuvre. On peut y voir qu’il dessinait à l’école primaire, jusqu’à la fin de sa carrière. On voit l’évolution de son trait et de sa peinture en fonction des époques, mais aussi l’influence de sa vie personnelle. J’ai alors réalisé que dans une vie humaine, il peut y avoir de nombreux changements artistiques.

Il y a aussi Rembrandt. L’un de ses tableaux offre un véritable jeu de perspectives, avec les personnages au premier plan, le miroir, le cadrage. La première fois que je l’ai vu, je ne l’ai pas vraiment compris. Picasso en revanche a été très influencé par cet artiste, au point de se servir de la structure de ses tableaux pour réaliser ses propres variations. C’est finalement grâce à lui que j’ai pu apprécier et comprendre l’œuvre de Rembrandt.

J’apprécie également beaucoup les illustrateurs et les graveurs anglais. Au XIXe siècle, il y avait une tradition de caricaturistes. Ce que j’aime dans ces illustrations, c’est la délicatesse des représentations des vêtements, par exemple les courbes des jupes, la façon dont les chaussures sont nouées. C’est vraiment mignon et très agréable à regarder. Malheureusement je n’ai pas de nom d’artiste à vous donner.

© 1970 Moto Hagio, Shogakukan / Bianca

Vous avez l’habitude d’avoir des compositions de planches très intéressantes avec beaucoup de motifs autour des personnages qui représentent souvent leur psyché. Comment parvenez-vous à les créer ?

Avant de me dessiner une planche, j’ai déjà la scène en tête. Je vois les personnages évoluer et se parler. Je les observe et quand j’ai un plan qui me correspond, je prends mon crayon pour dessiner l’image que j’avais en tête. C’est un peu comme si j’essayais de dessiner un rêve.

Au fur et à mesure que je dessine, tout devient de plus en plus clair. Puis, une fois terminé, je compare le dessin à l’image originale et je fais des arrangements. C’est à ce moment-là que je rajoute les motifs. Et si l’œuvre était plus claire peut-être dans ma tête, je fais des ajustements nécessaires. C’est très difficile de transcrire ces images, mais c’est un processus très motivant et lorsque j’obtiens une belle image, j’en suis très heureuse.

Est-ce que le cinéma a impacté votre art, votre narration ?

Je pense avoir été influencée par le cinéma. Je me souviens avoir vu le film Le troisième homme. J’ai trouvé les contrastes entre les noirs et les blancs absolument magnifiques. Chaque scène était découpée d’une façon très harmonieuse. Même les lieux et les objets ordinaires pouvaient être sublimés. La scène finale de ce film se déroule dans un cimetière. Le personnage féminin arrive au loin, se rapproche et croise un personnage masculin qui la dépasse. Puis, le personnage féminin le dépasse à son tour, sans un mot. Mais il n’y avait pas besoin de texte pour comprendre ce qu’exprime cette scène. Tout provient du décor et de la position des personnages. Ce film m’a beaucoup marqué et m’a influencé.

Lors de votre masterclass, vous avez évoqué avec beaucoup de respect Madame Keiko Takemiya. Votre dessin a-t-il évolué à ses côtés ? Êtes-vous toujours amies, aujourd’hui ?

Avec Keiko Takemiya, nous avons vécu deux ans ensemble. Nous étions toutes les deux mangakas professionnelles Mais vu qu’elle avait beaucoup plus de travail que moi, il m’arrivait de l’assister en gommant ses crayonnés, en dessinant les décors ou en peignant les aplats de noirs. Au début de ma carrière, on m’a reproché de dessiner des histoires trop sombres, mais ce n’était pas son cas. J’étais envieuse et je l’admirais parce qu’elle pouvait dessiner des histoires plus gaies que les miennes. J’admirais son travail, mais nous avions un style tellement différent que je n’ai réussi à me rapprocher de son trait.

Cette édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême accueille également Shin’ichi Sakamoto. Vous êtes deux auteurs qui avez revisité la figure du vampire, vous avec Le Clan des Poe et M. Sakamoto avec #DRCL Midnight Children. Quel rapport entretenez-vous avec le genre du vampire ? Et avez-vous eu l’occasion de lire le travail de M. Sakamoto ?

Au Japon, le vampire est une figure très populaire de l’épouvante. Il y avait donc beaucoup de vampires dans les mangas que je lisais. Il s’agissait souvent d’adaptations de romans mais je les trouvais si effrayants que je me débrouillais pour sceller les pages de vampires dans les magazines de prépublications. Imaginez-vous en tant qu’enfant, quelqu’un frappe à votre fenêtre et c’est un vampire ! Cette idée me terrifiait.

Lorsque j’ai eu environ 20 ans, j’ai imaginé un personnage de vampire. J’ai alors regardé des films de vampires qui présentaient des personnages avec des yeux noirs et des canines sanglantes. A l’époque, j’étais incapable d’envisager de dessiner quelque chose d’aussi effrayant. Je me suis alors souvenue Kiri mo to Bara to Hoshi to (La brume, la rose et les étoiles) de Shôtarô Oshinomori, que j’avais lu à l’école primaire. Ce manga présentait une figure vampire très belle et racontait l’histoire d’amour tragique. A ce moment-là, je me suis sentie capable de dessiner la genèse de ma série Le Clan des Poe.

Concernant #DRCL Midnight Children, les premiers chapitres de l’œuvre de M. Sakamoto sont effrayants. L’histoire débute dans la cale d’un bateau lors d’une tempête. Je feuilletais les pages en redoutant qu’un malheur n’arrive. Son dessin est magnifique, et c’est la qualité de son trait qui m’a permis de passer outre ma terreur. Le pouvoir de son style est impressionnant.

© 2019 Moto Hagio, Shogakukan/ Poe No Ichizoku

© 2021 Shin-Ichi Sakamoto, Shueisha / #Drcl Midnight Children

Est-ce qu’il y a des shōjo récents que vous avez appréciés ?

Il y en a plusieurs.

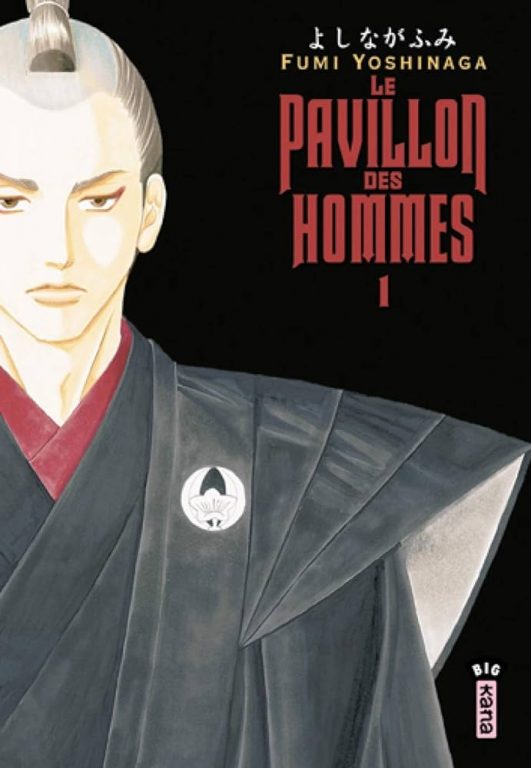

Il y a d’abord Le Pavillon des Hommes de Fumi Yoshinaga, dont la publication s’est terminée il y a quelque temps. C’est une histoire de science-fiction autour de familles de nobles à l’époque Edo. La société compte de moins en moins d’hommes, et les femmes deviennent des cheffes de guerre. On y découvre comment elles prennent la place des hommes, génération après génération. Le manga a reçu une très bonne adaptation en drama.

Je pense aussi à Tamaki to Amane de la même autrice. Ces deux prénoms japonais sont mixtes et dans cette série, il y a toujours deux personnages portent ces prénoms. Ce sont parfois deux hommes, parfois deux femmes, ou un homme et une femme. Les époques varient puisque les récits se déroulent durant différentes périodes. Il y a beaucoup d’idées très intéressantes.

J’ai aussi lu Gintarô-san wo Tanomimôsu d’Akiko Higashimura, qui raconte l’histoire d’une jeune femme travaillant dans une maison de thé. Dans ces établissements, les femmes se voient attribuer un prénom masculin, et celui de l’héroïne est Gintarô. Une jeune fille fait sa rencontre et apprend alors à se vêtir d’un kimono. Comme vous le savez, il s’agit d’un vêtement traditionnel au Japon. A l’époque de ma mère, c’était un vêtement du quotidien mais aujourd’hui il y a peu de personnes qui en portent, hormis les passionnés et lors d’occasions spéciales.

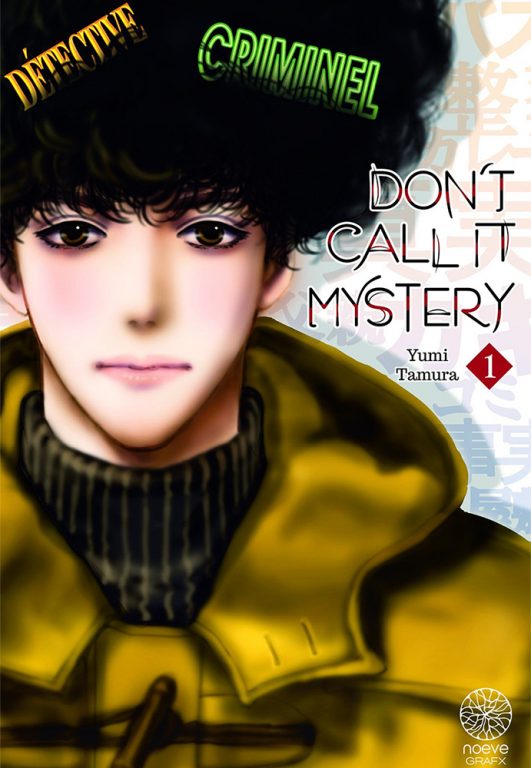

Je vous en donne un dernier : Don’t Call It Mystery de Yumi Tamura. Totono est un garçon qui a des dons de déduction et qui est d’abord accusé d’être le criminel d’une affaire. J’ai trouvé très intéressante la manière dont les personnages voient le monde. Ils ont des avis très tranchés, sans pour autant les imposer aux autres. Le personnage de Totono donne souvent son avis et comme il a les mêmes opinions que moi je suis entrée en résonance avec lui. Je l’ai trouvé fascinant.

Plus tôt, vous avez évoqué Berusaiyu no bara (La Rose de Versailles). Madame Ikeda a abandonné sa carrière de mangaka pour devenir une cantatrice, son autre passion. Avez-vous une passion hors du manga ? À supposer que nous n’ayez pas fait votre carrière de mangaka, quel métier auriez-vous fait ?

À part les mangas, j’aime voyager, regarder des films, lire des romans, écouter de la musique et évidemment les chats. Si j’avais vraiment trop mal dessiné et que je n’avais pas pu devenir mangaka, je pense que j’aurais été assistante. Ou alors, comme j’ai appris la couture dans une école spécialisée, j’aurais peut-être été couturière ou costumière.

Un immense merci à Madame Moto Hagio pour sa présence et aux organisateurs qui ont permis ces rencontres.